"Bagiku, Kamu Selalu Ada"

By Admin

(Kenangan Tami terhadap Lenon)

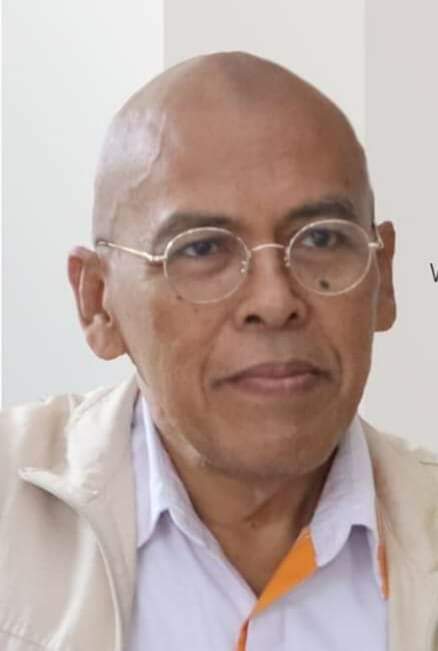

nusakini.com - Agus Edi Santoso lengkapnya. Tapi aku, seperti halnya banyak orang memanggilnya Lenon atau Agus Lenon. Usia kami terpaut jauh, sekitar 11 tahun, tapi aku tidak memanggilnya dengan embel-embel depan "Bang", seperti yang biasa aku lakukan terhadap hampir semua seniorku yang laki-laki.

Bukanlah tanpa sebab. Semenjak aku pertama mengenalnya, puluhan tahun lalu, awal aku masuk kuliah, ialah yang mengajarkanku kesetaraan. Salah satunya dia menolak kupanggil Abang. "Emang kamu siapaku manggil-manggil aku Abang?" ujarnya kenes. Aku hanya bisa melongo. Belakangan aku sadar bahwa ia ingin mengubah cara pandangku tentang hubungan senior yunior di dunia aktivis masa itu.

Lenon pulalah salah satunya yang menceburkanku ke banyak aktivitas "berbahaya" yang waktu itu banyak dijauhi oleh para mahasiswa. Dia mengajakku untuk aktif di Pipham. Meski aku tidak seaktif yang lain, tapi tetap saja aku dipandang Lenon sebagai aktivis Pipham yang baik. (Saat kuliah aku memang ikut aktif di banyak kegiatan mahasiswa di kampusku baik di FISIP maupun Sastra UI, utamanya KSM UI dan BPM FISIP UI. Aku juga aktif di beberapa tempat lain di luar kampus seperti di YISC Al Azhar Jakarta, rutin mengaji di Paramadina, jadi wartawan magang di masa awal berdirinya Republika, aktif di Kalyanamitra serta beberapa kegiatan lainnya).

Bertahun kemudian di tahun 1996, Lenon mengajakku mendirikan LSM Lapasip. Aku waktu itu menolak. "Nanti ditangkap Soeharto, ah..." alasanku mengelak (padahal waktu itu aku merasa sebagai "anak bawang" dibandingkan dirinya). Tetap saja ia mencantumkan namaku sebagai pendiri bersama-sama beberapa nama besar di pergerakan waktu itu, seperti HJ Princen, Mulyana W. Kusuma, Bono, Isti Nugroho dan Bob Bali. Aku hanya melongo saat dengan bangganya Lenon memperlihatkan booklet kecil tentang Lapasip dan di situ ada namaku. "Tenang. Ada dosenmu, Mas Mul. Juga ada teman-teman lain," jelasnya meyakinkanku.

Saat aku melanjutkan kuliah di Monash University awal 1998 sampai pertengahan 2000, Lenon masih menghubungiku via email. Sewaktu pergantian rezim dan pemilu bebas diselenggarakan, Lenon bersama-sama alm Mas Mul, mendorongku untuk menjadi pemantau independen KIPP di Melbourne. Selembar surat pernyataan sebagai pemantau, yang ditandatangani Standarkiaa, aku dapatkan. Akupun menjadi pemantau pemilu bersama-sama dengan beberapa sahabat Imdonesia yang waktu itu juga menjadi aktivis di sana, seperti Damai Pakpahan, Diana Pratiwi, Wita dan Lugina.

Kemudian, saat aku pulang sementara ke Indonesia selama tiga bulan untuk penelitian, Lenon malah menyibukkanku dengan berbagai kegiatan. Salah satu yang paling kuingat adalah kegiatan pertemuan internasional kampanye anti ranjau darat di Bali. Saat itu tahun 1999, ketika perutku sedang membuncit hamil anak pertamaku, Alif. Tetap saja di sana, Lenon membuatku sibuk dengan menempatkanku sebagai moderator. Cilakanya, selesai bertugas sebagai moderator, aku bersama-sama sahabatku, Desi dan Farah, ditugaskan pula sebagai penterjemah. Alasannya sederhana dan tidak bisa kami bantah. "Inggris kalian bagus. Masa' aku yang harus jadi penterjemah?"

Begitulah Lenon. Ia punya banyak sisi unik. Dalam kegiatan yang kuikuti bersamanya, ia mengharuskanku untuk siap jadi apa saja, tanpa perlu melakukan briefing atau diskusi panjang. "Aktivis harus bisa dan siap dalam situasi apapun," ujarnya beberapa kali terhadapku.

Aku juga kerap diajarkannya untuk "melawan" dirinya dalam diskusi, membantah perkataanmya, bahkan marah terhadapnya jika merasa tidak nyaman. Dalam beberapa kegiatan, sepulangnya aku ke Indonesia sejak 2000, aku dan sahabatku, Desi, kerap "marahan" sesaat dengan Lenon. Bantah-membantah sering kulakukan, meski hampir tidak pernah terjadi di hadapan banyak orang. Bagiku Lenon tetap seorang senior dan mentor yang harus kuhormati.

Meski kadang membantah dan marah terhadap keisengan dan kekenesan cerdasnya, tetap saja aku dan beberapa teman aktivis perempuan lain di Pipham dan Lapasip lekat dengan dirinya. Lenon iseng memberikan istilah "itik-itik Lenon", untuk kami yang kerap berinteraksi dengan dirinya, seperti aku, Desi, Rinjani, Usnida, Frida, Farah, dan Titi.

Kembali ke masa awal kuliah, dulu terkadang aku ingin berdandan memakai lipstik menor. Lenon begitu saja mengagetkanku dengan menghapus lipstik itu dengan tangannya. Aku marah karena keisengannya. "Aktivis perempuan itu otaknya yang harus mentereng, bukan bibirnya. Lipstik itu membuat bibirmu jadi mirip pantat ayam," jelasnya lugas saat aku menunjukkan kekesalanku. Waktu itu aku hampir menangis saking dongkolnya. Sejak saat itu, jika ada Lenon aku tidak berani memakai lipstik mentereng, khawatir kena gangguan isengnya.

Lenon bagiku, juga perhatian, dengan caranya tersendiri. Saat aku pulang dari Melbourne dan mengontrak rumah di dekat RS Budi Asih Dewi Sartika, Lenon mengunjungiku. Esoknya ia datang membawa kompor gas lengkap dengan tabung elpiji 12 kg, plus kipas angin. "Kamu perlu ini untuk Alif," ujarnya enteng.

Keisengan dan cecenges cerdasnya terhadapku beserta lontaran ide-ide kreatif yang bernas masih selalu kutemukan saat bertemu dengannya, baik di Prodem, Indemo maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Lenon, ah sudahlah. Rasanya tidak habis-habis jika aku menulis kenangan tentang baiknya kamu, tentang isengnya kamu. Aku beruntung mengenalmu begitu lama. Dan aku berterima kasih karena kamu sudah menempatkanku dalam dunia aktivis yang begitu membuatku bahagia.

Beristirahatlah di sana, Lenon. Dan bagiku, kamu akan selalu ada. Al fatihah.

Penulis :

Tami